22.08.2025

Der freiwillige Emissionsmarkt: Milliardenpotenzial für Klimaschutz

Research Studie | Chancen und Risiken des freiwilligen Emissionsmarkts. Der Weg zu Standards und ein Blick in die Zukunft des Kohlenstoffmarkts.

In aller Kürze

- Die dringende Standardisierung des freiwilligen Emissionsmarkts nimmt Fahrt auf

- Dieser Kohlenstoffmarkt hat das Potenzial von 500 Mio. USD auf 6,4 Mrd. USD zu wachsen

- Negative Emissionen sind unerlässlich, um die weltweite Durchschnittstemperatur zu stabilisieren

Von

- Sabrina Kremer, Senior Sustainability Analystin

- Paul Knecht, Research Associate

Haben Sie schon einmal einen Flug gebucht und im Anschluss die Emissionen freiwillig gegen eine Gebühr ausgeglichen? Was uns im Alltag in der Regel nur bei der Flugbuchung begegnet, birgt vielversprechende Chancen für die Klimaschutzfinanzierung. Ein integrer freiwilliger Emissionsmarkt könnte Milliarden mobilisieren. Die Europäische Union hat bereits das verpflichtende EU-Emissionshandelssystem (ETS) etabliert. Der freiwillige Markt hingegen ist, auch 20 Jahre nach seiner Einführung, bislang klein geblieben. Geschuldet ist das hauptsächlich mangelnder Transparenz und fehlender internationaler Regulierung. Initiativen der Vereinten Nationen, der EU und verschiedener privater Akteure sind nun im Begriff, das zu ändern. Sie sind bestrebt, über Standardisierung die notwendige Integrität herzustellen. Nur so kann das enorme Potenzial, dringend benötigtes Kapital für den freiwilligen Kohlenstoffmarkt zu mobilisieren, auch genutzt werden.

In diesem Blickpunkt betrachten wir die Funktionsmechanismen des freiwilligen Emissionsmarkts. Wir stellen Chancen und Risiken gegenüber, schildern Fehltritte der Vergangenheit und beschreiben, wie die Versuche vorankommen, eine internationale Standardisierung zu erreichen. Außerdem wagen wir einen Blick in die Zukunft des freiwilligen Kohlenstoffmarkts.

Das EU-Emissionshandelssystem

Das ETS ist das zentrale klimapolitische Instrument der Europäischen Union. Sein Ziel ist es, Emissionen durch einen Marktmechanismus sukzessive zu reduzieren, sodass der Ausstoß von Treibhausgasen dort vermieden wird, wo es am kostengünstigsten ist. Das ETS funktioniert nach dem „Cap-and-Trade“ System. Die EU reduziert dazu jährlich die Obergrenze (Cap) für die erlaubten Treibhausgasemissionen. Seit 2024 liegt diese Senkung bei jährlich 4,3 % (4,4 % ab 2028). Diese zunehmende Verknappung führt zu einem langfristigen Aufwärtstrend der Preise, was es Jahr für Jahr unattraktiver macht, Treibhausgase zu emittieren.

Die zur Teilnahme verpflichteten Unternehmen müssen für jede ausgestoßene Tonne CO2e vorab Berechtigungen, sogenannte European Union Allowances (EUAs), erwerben. Gewöhnlich werden diese in Auktionen verkauft, können aber auch zwischen den Unternehmen wie Rohstoffe gehandelt werden (Trade). Unternehmen mit geringeren Emissionen können ihre überschüssigen Zertifikate verkaufen. Inzwischen deckt das ETS 40 % der Treibhausgasemissionen der EU und damit 2,5 % der weltweiten Emissionen ab. Die Emissionen der beteiligten Sektoren sanken von der Einführung im Jahr 2005 bis 2024 um etwa 50 %. Wegen dieser Fortschritte will die EU das ETS auf weitere Bereiche ausdehnen. Neben den bisher schon einbezogenen energieintensiven Industrieanlagen, Energieanlagen sowie dem Luft- und Seeverkehr soll das ETS künftig auch für Gebäude und den Verkehr gelten.

Der freiwillige Emissionsmarkt

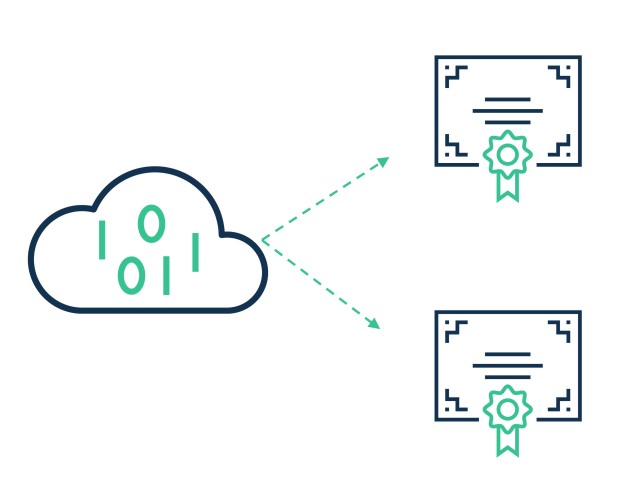

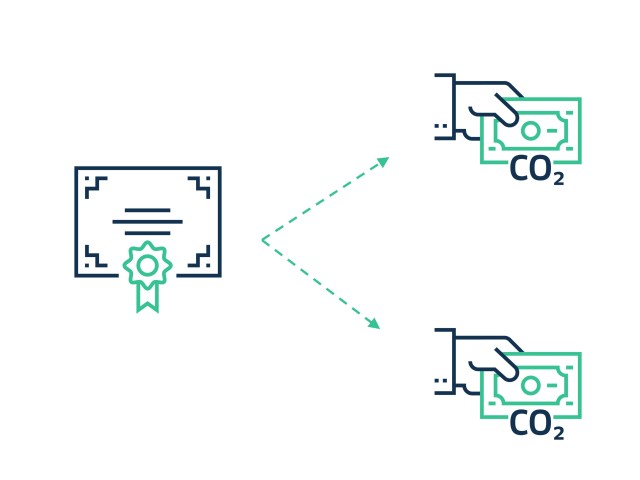

Unternehmen, die über ihre regulatorischen Verpflichtungen hinaus Klimaschutzmaßnahmen ergreifen möchten, können auf freiwillige Zertifikate zurückgreifen. Der freiwillige Emissionsmarkt bietet zwei Möglichkeiten: Zum einen das Offsetting, bei dem Unternehmen in Klimaschutzprojekte investieren, die Treibhausgase reduzieren oder entfernen. Zum anderen das Crediting, dabei werden handelbare Zertifikate auf Klimaschutzprojekte gekauft, die eine bestimmte Menge CO2 nachweislich reduzieren, vermeiden oder entfernen (siehe Abb. 1). Zu solchen Projekten gehören Aufforstungen, der Ausbau erneuerbarer Energien wie Sonne, Wind oder Wasser, die Beförderung von Brennstoffwechseln beispielsweise bei Kochherdprojekten oder auch die Wiedervernässung von Mooren.

Bislang unterliegt der freiwillige Kohlenstoffmarkt keinen internationalen Regulierungen. Das gibt den Projekten zwar Flexibilität, führt aber auch zu einem Mangel an Konsistenz und Klarheit im Markt. Um die Glaubwürdigkeit der Gutschriften zu gewährleisten, durchlaufen die Projekte einen Verifizierungsprozess einer der privaten Register-Anbieter. Nach erfolgreichem Abschluss dieses Prozesses lassen sie sich als Verified Carbon Units (VCU) verkaufen. Mit dem Kauf dieser Emissionsgutschriften finanzieren die Abnehmer die Klimaschutzprojekte. Löst ein Käufer eine Gutschrift für die Kompensation ein, verliert sie im Anschluss ihre Gültigkeit, um eine erneute Verwendung auszuschließen.

Unternehmen verpflichten sich zunehmend, die Ziele des Pariser Klimaabkommens einzuhalten. Um ihre selbstgesetzten Klimaziele schneller zu erreichen, kaufen viele Unternehmen diese freiwilligen Gutschriften. Sie bieten theoretisch eine einfache Möglichkeit, Restemissionen zu neutralisieren, die sich nicht durch direkte Dekarbonisierungsmaßnahmen im Unternehmen einsparen lassen.

Die historische Entwicklung des Marktes

Der freiwillige Kohlenstoffmarkt entstand, noch vor ersten verpflichtenden Mechanismen, bereits Ende der 1990er Jahre. Der erste Kauf von freiwilligen Emissionszertifikaten ereignete sich 1998. Mit dem Beschluss des Kyoto-Protokolls im Jahr 1997 und seinem Inkrafttreten 2005 wuchs das Interesse am freiwilligen Emissionsmarkt zunehmend. Das Protokoll verpflichtete ausschließlich teilnehmende Industriestaaten zur Emissionsreduktion. Diese Ziele durften mitunter auch über den Clean Development Mechanism (CDM) erreicht werden. Was bedeutet, dass Industriestaaten die Finanzierung von Projekten zur Emissionsreduktion in Entwicklungsländern auf ihre Klimaziele anrechnen lassen konnten. Damit war der Offsetting-Mechanismus legitimiert. Die schlechte Erfolgsbilanz, die unter anderem mangelhaften Prüfprozessen geschuldet war, führte zur Einführung einer Zusatzzertifizierung – dem CDM Gold Standard – für hochwertige Projekte innerhalb des Mechanismus. Er diente später als Vorlage für Standards des freiwilligen Kohlenstoffmarkts. Bis heute besteht er, in unabhängiger und weiterentwickelter Form, als Gold Standard.

Kyoto-Protokoll legitimiert Offsetting-Mechanismus

Die Verabschiedung des Pariser Klimaabkommens im Jahr 2015 markierte einen Wendepunkt für den bisherigen Emissionsmarkt. Weltweit verpflichteten sich immer mehr Unternehmen zu Treibhausgasneutralität. Folglich stieg das Interesse am freiwilligen Kohlenstoffmarkt. Die globale Ausrichtung des Klimaabkommens stellte den freiwilligen Markt allerdings vor neue Herausforderungen. Unter dem internationalen Abkommen sind alle Vertragsstaaten angehalten, ihre Klimaziele ambitioniert zu verfolgen. Zuvor, unter dem Kyoto-Protokoll, konnten Projekte in Entwicklungsländern noch problemlos auf die Klimaziele der Industriestaaten angerechnet werden. Das Pariser Klimaabkommen hingegen schließt alle Staaten mit eigenen Klimazielen ein, wodurch Klimaschutzprojekte nun zwangsläufig einem Doppelzählungsrisiko ausgesetzt sind: mit der Anrechnung auf die Ziele des Projektlandes und der Anrechnung auf die Ziele des Zertifikatskäufers. Eine international einheitliche Regulierung ließ einige Jahre auf sich warten. Differenzen zwischen Industriestaaten und Entwicklungsländern verhinderten lang die notwendige Einigung auf genaue Umsetzungsvorschriften. Das Rahmenwerk zum Artikel 6 des Pariser Klimaabkommens wurde 2021 auf der COP26 ausgehandelt – sechs Jahre nach der eigentlichen Verabschiedung des Abkommens.

Probleme und Risiken des freiwilligen Emissionsmarkts

Bei allem Potenzial zur Mobilisierung von Klimafinanzierung: Der freiwillige Emissionsmarkt birgt eine Reihe inhärenter Risiken, die seine Integrität erheblich beeinträchtigen können. Diese Risiken betreffen vor allem zentrale Mechanismen, wie die

- Additionalität (oder Zusätzlichkeit)

- Korrekte Berechnung

- Permanenz

- Vermeidung von Double-Claiming

Ist der Verkauf von Zertifikaten erforderlich, damit ein Projekt wirtschaftlich tragfähig ist und die Emissionsreduktion oder -entnahme überhaupt stattfindet, erfüllt es die Additionalität. Voraussichtlich profitable Projekte können dieses Kriterium entsprechend nicht erfüllen. Sie würden ohnehin realisiert werden. Allerdings ist die Additionalität eines Klimaschutzprojekts – besonders bei Emissionsvermeidung – nicht immer zweifelsfrei messbar. Der Nachweis über die additionale Klimawirkung verlangt die Darstellung eines Baseline-Szenarios, also dessen, was ohne Umsetzung des Projekts passieren würde. Diese Abschätzung ist von der Berechnungsmethode und dem angenommenen Ausgangsszenario abhängig. Überhöhte Annahmen führen zu einer übermäßigen Anrechnung auf Zertifikate. Die ausgewiesene Emissionsvermeidung kann dadurch weit höher sein, als das, was tatsächlich vermieden wurde. Verstärkt wird dieser Effekt von Leakage-Risiken, also der Verlagerung der Klimaschädigung. Für ein Waldschutzprojekt könnte dies Folgendes bedeuten: Das Projekt schützt Waldbestand, indem weniger Bäume als im errechneten Baseline-Szenario abgeholzt werden. Dadurch sinkt das Angebot im Holzmarkt. Wird die entstandene Angebotslücke mit Holz aus Waldgebieten in der näheren Umgebung gefüllt, leidet das Waldschutzprojekt unter Leakage.

Die Additionalität ist nicht immer zweifelsfrei messbar

Ein weiteres Problem ist die fragliche dauerhafte Speicherung der Treibhausgase, die sogenannte Permanenz. Zwar sind nahezu alle CO2-Removal- Methoden langfristig ausgerichtet, dennoch können, abhängig von der Projektart, Treibhausgase unvorhergesehen erneut freigesetzt werden. Die wichtigsten Register greifen diesem Risiko mit Puffern vor. Sie halten dazu einen Teil der ausgestellten Zertifikate zurück. Verschiedene Studien gehen allerdings davon aus, dass die vorhandenen Puffer zu klein bemessen sind. Sofern sie nicht ausreichend kapitalisiert sind, bleibt ein Restrisiko für die erneute Freisetzung der Treibhausgase, obwohl die Entnahme zertifiziert ist.

In Projekten, die über den freiwilligen Kohlenstoffmarkt finanziert werden, kann es zu einer buchhalterischen Überschneidung kommen: Rechnen sowohl der Staat des Projektstandorts als auch der Zertifikatskäufer die Emissionsreduktion auf ihre Klimaziele an, kommt es zu einer Doppelzählung, hier dem Double-Claiming. Das führt zu verzerrten Emissionsbilanzen und untergräbt die Klimaschutzwirkung der Zertifikate. Gegen andere Arten der Doppelzählung (Double-Issuance und -Use, siehe Abb. 2) sind bereits Standards in den größten Registern etabliert. Dennoch gelten Doppelzählungen weiterhin als größte Gefahr für die Integrität des freiwilligen Emissionsmarkts.

Die beschriebenen Risiken betrafen häufig sehr preiswerte Zertifikate, was mitunter auf mangelnde Regulierung zurückzuführen war. Im Gesamtmarkt waren zeitweise mehr als 80 % minderwertige Zertifikate im Umlauf. Ihr niedriger Preis war für Unternehmen attraktiv, da es ihnen früher möglich war selbst gesteckte Reduktionsziele kostengünstig zu erreichen. Heutzutage mindern die laufende Konsolidierung und Standardisierung des Kohlenstoffmarkts dieses Risiko zunehmend. Die Verpflichtung an ein Net-Zero-Ziel ist mit konkreten Vorgaben an die Anrechenbarkeit freiwilliger Zertifikate geknüpft.

Letztlich sollten sich Unternehmen nicht primär auf den Kauf von freiwilligen Zertifikaten verlassen. Der größere Hebel liegt in der Emissionsreduktion innerhalb des Unternehmens und nicht in der Substitution mit Zertifikaten. Zumal sie so möglichen Greenwashing-Vorwürfen in Verbindung mit Zertifikaten zuvorkommen können.

Abgesehen von den einhergehenden Risiken ist der Kohlenstoffmarkt auch mit besonderen Herausforderungen konfrontiert, speziell der Vorfinanzierung von Projekten. Der einfachste Weg der Finanzierung wäre ohne Dritte über Eigenkapital. Dieses Initialinvestment müssen die Projektentwickler aber erst einmal aufbringen können. Eine Finanzierung über den Verkauf von CO2-Zertifikaten vorab ist oftmals auch keine Option. Standards wie Verra erlauben die Ausstellung von CO2-Zertifikaten vor Umsetzung eines Projekts nicht. Grund sind die Risiken im Prozess, eine etwaige Verfehlung der antizipierten Vermeidungsziele oder gar das Scheitern des Projekts. Wegen der gleichen Risiken und womöglich zweifelhafter Besicherung sind klassische Bankkredite selten. Andere Finanzierungsmodelle reichen von staatlicher Finanzierung über Vorabfinanzierung durch Unternehmen bis hin zu Terminkontrakten.

So arbeitete in der Vergangenheit beispielsweise ein Projektentwickler in Peru mit der schweizerischen Regierung zusammen. In einem anderen Beispiel, dem GuateCarbon Project in Guatemala, kooperiert der Staat mit lokalen Organisationen: Er stellt Land zur Verfügung und finanziert das Ressourcenmanagement der örtlichen Bevölkerung, um Abholzung zu verhindern. Gleichzeitig schafft das Projekt Arbeitsplätze und verbessert die Lebensbedingungen.

Im Markt sind verschiedene Anbieter aktiv, die als Vermittler zwischen Projektentwicklern und Unternehmen auftreten. Unternehmen, die ohnehin am Kauf freiwilliger Zertifikate interessiert sind, können so eine Anschubfinanzierung bieten und dem Projekt später Zertifikate abnehmen. Ein neues Finanzierungsmodell, die Carbon Forwards, stellte der deutsche CO2-Marktplatz Senken im Juni 2025 vor. Sie funktionieren ähnlich wie klassische Terminkontrakte. Sobald die Zertifikate 2026 offiziell von Verra verifiziert sind, werden die Forwards in reguläre Verified-Carbon-Standard-Zertifikate gewandelt. Erst dann lassen sie sich weiterverkaufen oder einlösen. Projekte können damit ihre Finanzierung decken, während Unternehmen gegen Preisschwankungen abgesichert sind. Die zugrundliegenden Risiken der Carbon Forwards sind natürlich ähnlich den allgemeinen Finanzierungsrisiken solcher Projekte.

Qualitätssicherung im freiwilligen Kohlenstoffmarkt

Die größten Registeranbieter und Standards des freiwilligen Emissionsmarkts sind Verra mit ihrem Verified Carbon Standard (VCS) und Gold Standard (GS). Beide folgen weitgehend ähnlichen Vorgaben, die an internationale Normen (ISO 14064-3) für Emissionsberichterstattung anknüpfen. Mit ihren Regularien wirken sie den oben beschriebenen Risiken gezielt entgegen. Für einen erfolgreichen Zulassungsprozess muss ein Projekt additional sein. Generell gilt: Die Umsetzung eines Projekts darf in keiner Weise aus regulatorischen Gründen verlangt sein. Darüber hinaus müssen die Emissionen einem Baseline-Szenario gegenüber niedriger ausfallen. Die Berechnung sollte dabei von den konservativsten Annahmen ausgehen, damit sie das plausibelste und wahrscheinlichste Szenario darstellt. Jegliche Risiken sollten in ihren maximal denkbaren Ausmaßen berücksichtigt werden.

Projekte dürfen keinesfalls regulatorische Pflicht sein

Außerdem muss das Klimaschutzprojekt mit gewissen Barrieren verbunden sein, die sich ausschließlich mit der Finanzierung aus freiwilligen Zertifikaten umgehen lassen. Ist das Projekt unter den konservativsten Annahmen nicht absehbar finanziell rentabel, erfüllt es die Vorgabe der Additionalität. In anderen Fällen qualifiziert auch ausbleibender Umsatz über die künftigen Erlöse aus den verkauften CO2-Zertifikaten hinaus ein Projekt. Alternativ genügt der Nachweis über eine bisher geringe regionale Verbreitung der Klimaschutzmaßnahme. Das geht oft damit einher, dass sich das Projekt anderweitig nicht finanzieren lässt, schließt aber beispielsweise den Ausbau erneuerbarer Energien in Industriestaaten aus. In Entwicklungsländern könnten solche Projekte indes sehr wohl das Additionalitätskriterium erfüllen.

Puffer sichern, wie oben beschrieben, die Permanenzrisiken der Entnahmen ab. Verra hält in Abhängigkeit der Projektart entweder vorabdefinierte Prozentsätze der Zertifikate zurück oder verlangt eine konservative Abschätzung der Risiken. Ist eine erneute Freisetzung der Treibhausgase absehbar, wird ein Prognosemodell über die abnehmende Bindungsfähigkeit vorgelegt. Nur die durchschnittliche Bindungsfähigkeit kann dann auf die Verra-Zertifikate angerechnet werden. Gold Standard hingegen hält konsequent 20 % der ausgestellten Zertifikate in einem Puffer zurück, um eine dauerhafte Entnahme zu besichern. Auch Leakage-Risiken finden Eingang in die Annahmen der Szenarioberechnungen. Verras VCS berücksichtigt Emissionsverlagerungen in Länder außerhalb des Projektstaats nicht. Das verdeutlicht nur die weiterhin bestehende Komplexität korrekter Berechnungen über alle Projektarten hinweg. Über das erwähnte Verbot der Double-Issuance und des Double- Use hinaus verbieten beide Standards auch das Double-Claiming. Die Einhaltung dieser Vorgaben wird von unabhängigen Prüfungsgesellschaften kontrolliert, die bei Verra und Gold Standard akkreditiert sind. Dabei gilt es, besonders die zugrundeliegenden Annahmen für jegliche Szenarioanalysen auf ihre Realitätsnähe zu prüfen. Um eine dauerhafte Unabhängigkeit zu garantieren, ist ein regelmäßiger Wechsel der Prüfgesellschaften angedacht. Verra verfügt über striktere Auflagen. Sie verlangen einen Wechsel der Prüfgesellschaft nach spätestens sechs Jahren und, wie Gold Standard auch, jährliche Berichte der Projektseite.

Verstöße gegen die Auflagen sanktionieren die Standards mit Verwarnungen, Aussetzungen oder im Extremfall mit der dauerhaften Beendigung der Zusammenarbeit. Das kann sich auch auf die beteiligten Prüfgesellschaften erstrecken. In jüngster Vergangenheit beendete Verra beispielsweise die Vergabe von CO2-Zertifikaten für 37 Reisanbauprojekte in China. Grund dafür waren fehlende Nachweise über die Additionalität und Zweifel am Baseline-Szenario. In der Folge verloren die involvierten Prüfgesellschaften teilweise ihre Akkreditierung. Für die Ausstellung von 4,5 Mio. betroffenen Zertifikaten verlangte Verra eine Kompensation von den Projekten. In einem anderen Fall annullierte Verra circa 5 Mio. Zertifikate, die aus Kochherdprojekten stammten. Auch hier geht es um eine Kompensation für zu viel ausgestellte Zertifikate.

Initiativen zur Stärkung

Verschiedene private und staatliche Initiativen haben es sich zur Aufgabe gemacht, den freiwilligen Kohlenstoffmarkt zu stärken. Ein Ergebnis internationaler Zusammenarbeit war die Einführung des Artikels 6 im Übereinkommen von Paris. Er erklärt de facto die Prinzipien der bestehenden Register zu einem international anerkannten Rahmenwerk. Dabei geht er in Teilen aber über die etablierten Standards hinaus und setzt neue Normen sowie Buchhaltungsregeln zur besseren Wahrung der Integrität im Kompensationsmarkt. Das Rahmenwerk findet in Teilen bereits Anwendung in den Maßgaben von Verra und Gold Standard. Unter anderem betrifft das striktere Standards für Baseline-Szenarien und Double Claiming (siehe vorheriges Kapitel). Eine zentrale Datenbank erfasst die Artikel-6-Zertifikate und garantiert die Verrechnung mit den nationalen Zielen der Projektländer. An diese Idee knüpft – ebenfalls unter dem Dach der UN – die Weltbank an. Mit ihrem Climate Warehouse ist sie bestrebt, alle nationalen und privaten Register in einem übergeordneten Register zu verknüpfen. Ziel ist eine höhere Transparenz und weniger Komplexität im freiwilligen Kompensationsmarkt.

Standardisierung als Ziel privater und staatlicher Initiativen

Die Europäische Union verabschiedete 2024 ihre Regulierung zu Carbon Removals and Carbon Farming Certification (CRCF). Sie fungiert als Rahmenwerk für ein standardisiertes Zertifizierungsverfahren aller relevanten Methoden der CO2-Entnahmen: Nachhaltige Land- und Forstwirtschaft, dauerhafte CO2-Speicherung mit technologischen Verfahren oder die Speicherung in Baustoffen. Die Verifizierung soll ähnlich dem freiwilligen Markt über akkreditierte Prüfungsgesellschaften erfolgen. Die Verordnung sieht außerdem vor, den freiwilligen CO2-Markt mit dem Artikel-6-Mechanismus zu verknüpfen. Perspektivisch wird der freiwillige Kohlenstoffmarkt also auf einen rechtlichen Rahmen für Zertifikate aus Entnahmeprojekten innerhalb der EU zurückgreifen können.

Im nicht-staatlichen Bereich versammelt die Science Based Targets Initiative (SBTi) mittlerweile mehr als 11.000 Unternehmen, die Selbstverpflichtungen zur Emissionsreduktion eingegangen sind. SBTi bietet Unternehmen Unterstützung sowie den Corporate Net-Zero Standard als Leitfaden zur Entwicklung eigener wissenschaftsbasierter Klimaziele. Sie müssen sich auf die gesamte Wertschöpfungskette erstrecken und mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens kompatibel sein. Unternehmen können sich auf kurzfristige Ziele (fünf bis zehn Jahre in der Zukunft) oder auf Netto-Null bis 2050 festlegen. SBTi prüft die Ziele auf Glaubwürdigkeit und verifiziert sie. Im Anschluss sind die Unternehmen zu jährlichen Rechenschafts- und Fortschrittsberichten verpflichtet.

SBTi als Organisation von Unternehmen

Auf den freiwilligen Kompensationsmarkt hat die SBTi bisher keinen direkten Einfluss. Vielmehr geht es um Reduktionen innerhalb der Unternehmen. 2024 stand eine mögliche Zulassung von CO2-Zertifikaten zur Kompensation indirekter Emissionen in der vor- oder nachgelagerten Lieferkette (Scope 3) im Raum. Unsicherheiten über deren Wirksamkeit ließ diesen Vorstoß letztlich scheitern. Bei den Netto-Null-Zielen der SBTi sind Zertifikate aus permanenten Entnahmeprojekten für die Restemissionen fest eingeplant. 2050 liegt der maximale Anteil dafür bei 10 % der verbleibenden Emissionen. Die SBTi ist also grundsätzlich offen für CO2-Zertifikate. Der vorsichtige Umgang damit zeigt aber, dass die SBTi weiterhin Zweifel an deren Integrität hegt.

CCPs sind mit strikten Vorgaben verbunden

An diesen Punkt knüpft das Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM) an. Die Initiative will die Integrität im freiwilligen Kohlenstoffmarkt verbessern, um stärkeres Wachstum und somit eine bessere Klimaschutzfinanzierung zu erreichen. Mit ihren Core Carbon Principles (CCPs) definiert sie strikte Vorgaben für eine hohe Verlässlichkeit freiwilliger CO2-Zertifikate und bietet Käufern von CO2-Zertifikaten im fragmentierten, unregulierten Markt Orientierung. Fundamental sind dabei eine weitgehende Transparenz und zuverlässige Qualitätsprüfungen durch Dritte. Die grundlegenden Qualitätsindikatoren (siehe Abb. 3) bilden die wesentlichen Integritätsrisiken des freiwilligen Kohlenstoffmarkts ab. Mittlerweile sind diese Standards im Wesentlichen in die Regeln von Registern wie Verra oder Gold Standard eingeflossen. Darüber hinaus müssen Klimaschutzprojekte einen positiven Einfluss auf die sozial-nachhaltige Entwicklung haben.

2024 hat das ICVCM Verras VCS und den Gold Standard nach gering fügigen Änderungen ihrer Regelungen als CCP-konform anerkannt. Damit sind allerdings nicht alle Projektmethoden automatisch genehmigt. Sie müssen sich jeweils einer separaten Prüfung unterziehen, um final vom ICVCM als Zertifikate mit hoher Integrität (high-integrity carbon credits) zugelassen zu werden.

Auf der Nachfrageseite ist die Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative (VCMI) treibend. Ihr Claims Code bietet Unternehmen eine Richtlinie, um Greenwashing-Vorwürfen gezielt vorzubeugen. VCMI schafft so einen unterstützenden Rahmen, um Zertifikate mit hoher Integrität zu identifizieren. Die Vorgaben der VCMI verhelfen Unternehmen zu größerer Sicherheit dabei, freiwillige Zertifikate glaubwürdig zu nutzen. Um an der VCMI teilnehmen zu können, müssen Unternehmen einige Voraussetzungen erfüllen, die explizit Überschneidungen mit den Vorgaben der SBTi aufweisen. Sie müssen wissenschaftlich fundierte, mittelfristige Klimaziele sowie Netto-Null bis 2050 verfolgen und regelmäßig über ihre Fortschritte berichten. Zur Wahl stehen eine Silber-, Gold- oder Platin- Zertifizierung. Dafür müssen die Unternehmen 10 bis 50 %, 50 bis 100 % oder mehr als 100 % der Restemissionen mit Zertifikaten hoher Integrität ausgleichen. In Zusammenarbeit mit dem ICVCM ergibt sich ein übergreifendes Rahmenwerk, das sowohl die Angebots- als auch die Nachfragseite mit hohen Integritätsstandards ausstattet. Letztlich erkennt die VCMI ausschließlich Zertifikate nach ICVCM Standards an. Unternehmen, die unter der VCMI Ansprüche auf Klimakompensation erheben, müssen entsprechend CCP-Zertifikate erwerben.

ICVCM, VCMI und SBTi sind wesentliche Treiber

Artikel 6 des Übereinkommens von Paris und der Dreiklang aus SBTi, ICVCM und VCMI sind die wesentlichen Treiber hin zu einer Standardisierung im freiwilligen Kohlenstoffmarkt. Darüber hinaus gibt es weitere Initiativen, die zusätzlich Bewegung in den Markt bringen. So kooperieren die Regierungen von Kenia, dem Vereinigten Königreich und Singapur in der Coalition to Grow Carbon Markets. Bis zur COP30 im November 2025 wollen sie einen ersten Ansatz zur verbesserten regulatorischen Integration von Zertifikaten mit hoher Integrität vorlegen. Dabei wollen sie sowohl an Artikel 6 als auch an den Standards des ICVCM anknüpfen.

MSCI, als einer der größten Indexanbieter der Welt, ist ein weiterer neuer Akteur im freiwilligen Kohlenstoffmarkt. Im Juni 2025 startete der Finanzdienstleister mit 13 Preisindizes, um verlässliche Referenzpreise für verschiedene Arten und Qualitätsstufen von CO2-Zertifikaten abzubilden. Dieser Einstieg verdeutlicht, dass MSCI erhebliches Wachstumspotenzial bei CO2-Zertifkaten sieht. Die Finanzbranche wird auch auf der Projektseite immer sichtbarer. JPMorgan beteiligte sich jüngst als Abnehmer von Zertifikaten an einer Direct-Air-Capture-Anlage von 1PointFive. Das Tochterunternehmen von Occidental Petroleum baut aktuell die weltweit größte Anlage dieser Art mit einer Sollkapazität von 500.000 Tonnen CO2 pro Jahr. Direct-Air-Capture-Anlagen fangen CO2 aus der Atmosphäre ein und speichern es in der Erdkruste. Das garantiert eine lange Speicherung zu bislang hohen Kosten von mehr als 400 EUR je Tonne CO2.

Marktausblick

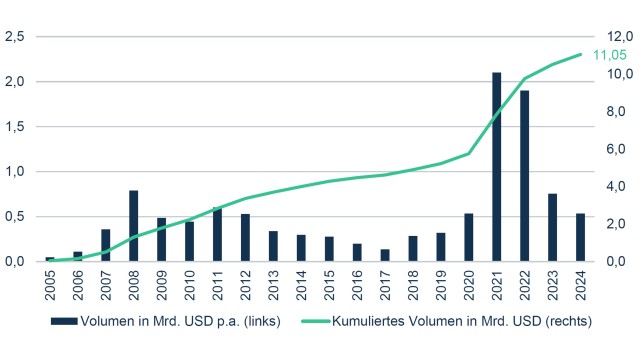

Der freiwillige Kohlenstoffmarkt begann erst mit Inkrafttreten des Kyoto-Protokolls 2005 zu wachsen. 2008 erreichte das Handelsvolumen mit 800 Mio. USD ein erstes Hoch und schwankte die folgenden zwölf Jahre stark zwischen 140 und 600 Mio. USD. Angesichts hoher Erwartungen an die COP26 im November 2021 vervierfachte sich das Handelsvolumen freiwilliger Zertifikate auf 2,1 Mrd. USD. Der dort beschlossene Mechanismus des Artikel 6 konnte den Markttrend zunächst stützen. 2022 war das Handelsvolumen mit 1,9 Mrd. USD ähnlich hoch. Weitere Treiber der Nachfrage waren die Gründung des ICVCM und die Veröffentlichung der ersten Version des Corporate Net-Zero Standards der SBTi.

Abb. 4: Größe des freiwilligen Kohlenstoffmarkts nach Handelsvolumen

2005-2024

Anfang 2023 ließ eine gemeinsame Veröffentlichung der Tageszeitungen „The Guardian“ und „Die Zeit“ das Handelsvolumen einbrechen. Gestützt von mehreren Studien erhoben sie gegen Verra den Vorwurf, viele Millionen wertlose CO₂-Zertifikate ausgegeben zu haben. Mehr als 90 % der Zertifikate hätten demnach keine reale Klimawirkung gehabt, so die Kritik. Der Effekt war auf dem gesamten Markt, den Verra 2023 mit fast 48 % dominierte, spürbar. 2024 ging der Marktanteil daraufhin auf 36 % zurück. Bezogen auf alle jemals ausgestellten CO2-Zertifikate hat Verras VCS einen Anteil von 59 %. In den Jahren 2023 und 2024 ging das gehandelte Marktvolumen auf 750 Mio. und 530 Mio. USD zurück. Auch das bewegte Verra dazu sich den internationalen Vorstößen zur Standardisierung anzuschließen.

Abb. 5: Anteile der Register am kumulierten Marktvolumen

Stand April 2025

Der durchschnittliche Preis aller 84 Mio. gehandelten Zertifikate lag 2024 bei 6,34 USD. Dabei entspricht ein Zertifikat immer einer Tonne CO2-Äquivalent. Für CO2-Zertifikate mit CCP-Verifizierung des ICVCM sind aktuell Aufschläge von 0,70 bis 2 USD fällig. In Zukunft könnte der Aufschlag auf mehrere USD ansteigen. Die dem ICVCM vorausgehende Initiative erwartete bis 2030 ein Wachstum des freiwilligen Kohlenstoffmarkts um den Faktor 15. Das wäre ein Anstieg von 208 Mio. Tonnen im Ausgangsjahr 2020 auf 3,1 Mrd. Tonnen 2030. Damit würde das jährliche Volumen das Gesamtvolumen aller bis Ende 2024 gehandelten Zertifikate übersteigen. Bloomberg prognostiziert ein Wachstum auf ein jährliches Volumen von 3,4 bis 6,8 Mrd. Tonnen bis 2050.

Zum Vergleich: 2023 lagen die jährlichen CO2-Emissionen bei 37 Mrd. Tonnen. 2030 sollen sie laut der Internationalen Energieagentur (IEA), je nach Szenario, zwischen 25 und 36 Mrd. Tonnen liegen. 2050, im Net-Zero-Szenario, bei null, andernfalls könnten sie, im Stated-Policies-Szenario der IEA, bei bis zu 28,6 Mrd. Tonnen liegen.

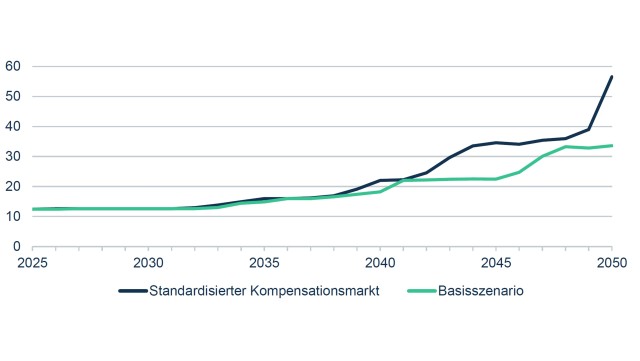

Sollten die Bedingungen im freiwilligen Kohlenstoffmarkt gleichbleiben, könnten die durchschnittlichen Preise 2050 etwa 35 USD erreichen (Abb. 6). Angesichts bestehender staatlicher und privater Vorstöße ist das wohl als Untergrenze zu betrachten. Im anderen Szenario, unter Berücksichtigung fortlaufender Standardisierung und regulatorischer Anpassungen, könnte ein Ausgleichszertifikat im Jahr 2050 bis zu 60 USD kosten.

Abb. 6: Prognostizierte Durchschnittspreise für CO2-Zertifikate bis 2050

in USD

Fazit

In der Vergangenheit litt der freiwillige Kohlenstoffmarkt insbesondere an mangelnder Integrität. Verschiedene politische und private Akteure versuchen dieses Problem seit einiger Zeit zu lösen. Sie sind bestrebt, eine echte Standardisierung für CO2-Zertifikate zu erreichen. In der Folge befindet sich der Markt aktuell in einer Übergangsphase hin zu Zertifikaten hoher Integrität. Die Registeranbieter übernehmen zunehmend die Rahmenregelungen des Pariser Klimaabkommens und des ICVCM in ihre eigenen Standards, darunter auch Verra und Gold Standard, die gemeinsam einen Marktanteil von 75 % auf sich vereinigen. Die hohe Marktkonzentration und die aktuellen Entwicklungen lassen uns optimistisch auf die Zukunft des freiwilligen Kohlenstoffmarkts blicken. Die Entfaltung des vollen Potenzials zur Klimaschutzfinanzierung ist schließlich von einer erfolgreichen Standardisierung abhängig. Ohne negative Emissionen über einen integren Markt bliebe eine Stabilisierung der globalen Temperaturen wohl aus.

Von: Sabrina Kremer, Senior Sustainability Analystin und Paul Knecht, Research Associate

Studie als PDF Download

-

1.9 MB | 13.08.2025

Diese Publikation richtet sich ausschließlich an Empfänger in der EU, Schweiz und in Liechtenstein.

Diese Publikation wird von der LBBW nicht an Personen in den USA vertrieben und die LBBW beabsichtigt nicht, Personen in den USA anzusprechen.

Aufsichtsbehörden der LBBW: Europäische Zentralbank (EZB), Sonnemannstraße 22, 60314 Frankfurt am Main und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn / Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt.

Diese Publikation beruht auf von uns nicht überprüfbaren, allgemein zugänglichen Quel-len, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Sie gibt unsere unverbindliche Auffassung über den Markt und die Produkte zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses wieder, ungeachtet et-waiger Eigenbestände in diesen Produkten. Diese Publikation ersetzt nicht die persönli-che Beratung. Sie dient nur Informationszwecken und gilt nicht als Angebot oder Auffor-derung zum Kauf oder Verkauf. Für weitere zeitnähere Informationen über konkrete An-lagemöglichkeiten und zum Zwecke einer individuellen Anlageberatung wenden Sie sich bitte an Ihren Anlageberater.

Wir behalten uns vor, unsere hier geäußerte Meinung jederzeit und ohne Vorankündi-gung zu ändern. Wir behalten uns des Weiteren vor, ohne weitere Vorankündigung Ak-tualisierungen dieser Information nicht vorzunehmen oder völlig einzustellen.

Die in dieser Ausarbeitung abgebildeten oder beschriebenen früheren Wertentwicklun-gen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für die künftige Wertentwicklung dar.

Die Entgegennahme von Research Dienstleistungen durch ein Wertpapierdienstleis-tungsunternehmen kann aufsichtsrechtlich als Zuwendung qualifiziert werden. In diesen Fällen geht die LBBW davon aus, dass die Zuwendung dazu bestimmt ist, die Qualität der jeweiligen Dienstleistung für den Kunden des Zuwendungsempfängers zu verbes-sern.

Mitteilung zum Urheberrecht: © 2014, Moody’s Analytics, Inc., Lizenzgeber und Kon-zerngesellschaften ("Moody’s"). Alle Rechte vorbehalten. Ratings und sonstige Informa-tionen von Moody’s ("Moody’s-Informationen") sind Eigentum von Moody’s und/oder dessen Lizenzgebern und urheberrechtlich oder durch sonstige geistige Eigentums-rechte geschützt. Der Vertriebshändler erhält die Moody’s-Informationen von Moody’s in Lizenz. Es ist niemandem gestattet, Moody’s-Informationen ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Moody’s ganz oder teilweise, in welcher Form oder Weise oder mit welchen Methoden auch immer, zu kopieren oder anderweitig zu reproduzieren, neu zu verpacken, weiterzuleiten, zu übertragen zu verbreiten, zu vertreiben oder weiterzuver-kaufen oder zur späteren Nutzung für einen solchen Zweck zu speichern. Moody’s® ist ein eingetragenes Warenzeichen.